À retenir : Rouler en gravel en automne : plaisir, nature et lumières dorées, c’est l’alliance d’une lumière rasante, de terrains souples et de fraîcheur propice à l’endurance. En optimisant pneus, éclairage, vêtements et technique, on gagne en sécurité et en fluidité de pilotage. Une routine d’entretien rigoureuse prolonge la saison et la durée de vie du matériel.

Mots-clés : gravel automne, pneus gravel, pressions pneus, éclairage vélo, vêtements thermiques, technique de pilotage, entretien vélo

Plaisir, nature et lumières dorées, la saison qui magnifie le Gravel

En automne, plaisir, nature et lumières dorées résument une expérience rare où les chemins forestiers se vident, les températures se stabilisent et la lumière rasante dessine les reliefs. Pour le cycliste, l’automne n’est pas seulement une parenthèse esthétique : c’est une fenêtre stratégique pour travailler l’endurance, affiner la technique sur sol humide et explorer des terrains plus souples qu’en été. Les journées plus courtes imposent de préparer sa sortie comme un petit itinéraire d’aventure : une trace fiable, un éclairage maîtrisé, une stratégie vestimentaire polyvalente et un vélo réglé pour l’adhérence.

Cette saison apporte son lot de subtilités : feuilles mortes qui masquent les ornières, ponts et racines glissants au petit matin, alternance de sections rapides et de portions grasses, écarts de température entre sous-bois et crêtes. C’est précisément dans cette complexité que le gravel excelle, en combinant rendement, confort et contrôle. L’objectif de ce guide est de transformer ces contraintes en atouts, pour faire de chaque sortie d’automne un moment fluide, sûr et gratifiant.

Préparer le vélo pour rouler en gravel en automne : plaisir, nature et lumières dorées

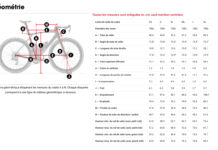

Un vélo réglé pour l’automne gagne en motricité, en freinage et en confort, tout en limitant l’usure. Trois leviers ont l’impact le plus immédiat : les pneus et leur pression, l’état de la transmission et des freins, et l’éclairage. L’ergonomie du poste de pilotage termine le tableau en apportant précision et confiance dans les passages techniques.

Pneus et pressions pour feuilles, boue et graviers froids

Les températures plus basses durcissent les gommes et les sols deviennent hétérogènes. Un pneu plus volumineux, à carcasse souple et crampons intermédiaires, augmente la surface de contact et filtre les irrégularités masquées par les feuilles. En pratique, passer d’une section orientée rendement à une section polyvalente améliore nettement la marge de sécurité sur racines et pierres humides. La pression mérite un ajustement fin : baisser d’environ 0,2 à 0,5 bar par rapport à l’été, selon le poids du cycliste et la section du pneu, augmente l’adhérence et le confort sur sols froids et meubles. Le montage tubeless prend tout son sens en automne, en permettant ces pressions plus basses avec une bonne résistance aux pincements et aux petites crevaisons dues aux débris forestiers.

Le dessin des crampons joue aussi sur le freinage et la direction. Un profil légèrement plus ouvert à l’arrière aide au mordant en relance et à la motricité sur sol gras léger, tandis qu’à l’avant un cramponnage latéral plus marqué stabilise l’appui dans les courbes recouvertes de feuilles. Sur terrain compact ou gravier fin, un profil semi-slick avec épaulements accrocheurs peut conserver un excellent rendement sans sacrifier la sécurité.

Transmission, freins et poste de pilotage pour conditions humides

La chaîne subit en automne un mélange eau–poussière–boue qui accélère l’usure. Une lubrification « wet » ou toutes conditions, appliquée après nettoyage et séchage, tient mieux sous bruine et flaques qu’un lubrifiant très sec. Un contrôle visuel du plateau et de la cassette, associé à une mesure périodique d’allongement de chaîne, évite les sauts de dents dans les montées lentes où l’effort est maximal. Côté freins, l’automne réclame des plaquettes en bon état et des disques dégraissés. Les matériaux organiques offrent un toucher progressif mais s’usent plus vite dans la boue ; les synthétiques ou semi-métalliques offrent une meilleure tenue à l’humidité et à la chaleur des longues descentes. Un point de mordant constant rassure davantage quand les feuilles mouillées réduisent le grip mécanique des pneus.

Le poste de pilotage mérite un grip irréprochable. Des rubans de cintre à texture adhérente, éventuellement doublés sur la zone de prise, améliorent la précision du guidage lorsque les gants sont humides. Un léger abaissement des leviers ou une orientation fine peut rendre plus accessible la position mains sur cocottes dans les longues zones de freinage sur terre humide.

Éclairage et visibilité dans les lumières dorées

La magie des lumières dorées s’accompagne d’une visibilité changeante, avec contre-jour et sous-bois sombres. Un éclairage avant offrant un faisceau large et stable est pertinent, avec une puissance qui, pour les chemins non éclairés, peut se situer dans une plage d’environ 500 à 800 lumens selon la vitesse et la densité du couvert forestier. Un feu arrière à intensité constante, complété d’un mode pulsé discret en route ouverte, augmente la détection par les autres usagers sans créer de gêne. La batterie doit couvrir une marge de sécurité par rapport à la durée de sortie prévue, en comptant le froid qui réduit l’autonomie. Des éléments réfléchissants discrets intégrés au casque, aux chaussures ou au cuissard renforcent la visibilité sans rompre l’esthétique.

Équipement du cycliste pour rouler en gravel en automne : plaisir, nature et lumières dorées

L’automne impose de composer avec l’humidité, le vent et les variations rapides de température. Le système de couches reste la stratégie la plus efficace : respirer à la montée, protéger du froid à la descente, et gérer l’humidité de la transpiration afin d’éviter l’effet refroidissant.

A lire aussi : Vêtements Gravel automne : comment choisir sa tenue pour rouler par temps frais ?

Superposition des couches et matières techniques

Une première couche respirante en fibres synthétiques ou laine mérinos évacue l’humidité et limite les odeurs lors des sorties longues. La couche intermédiaire apporte l’apport thermique : polaire fine, maille brossée ou gilet isolant sans manches qui conserve la liberté de mouvement des bras. La couche externe doit protéger du vent et des projections ; une veste coupe-vent déperlante avec aération dorsale prévient l’effet cocotte-minute. Les zips bidirectionnels et les poches accessibles en mouvement facilitent l’ajustement fin selon le profil du terrain et l’exposition au vent.

A lire : Quels équipements choisir pour rouler entre 8 et 15°C ?

Le cuissard à intérieur gratté améliore le confort sur les portions prolongées en sous-bois froids. Une chamoisine bien adaptée, associée à une selle au juste recul, prévient les inconforts accentués par l’humidité. Sur le haut du corps, le gilet est l’allié des transitions : facile à enfiler avant une descente humide, il se range vite dans une poche quand le soleil réchauffe une clairière.

A lire : L’équipement du cycliste Printemps-Automne

Gants, couvre-chaussures et protection de la tête

Des gants avec paumes à adhérence marquée et dos coupe-vent gardent la dextérité sur les cocottes. Par températures modérées, un modèle intermédiaire suffit ; dès que l’air devient piquant, une doublure fine ou un gant plus isolant évite de serrer exagérément le guidon, ce qui fatigue les avant-bras. Aux pieds, des chaussettes techniques à tricot plus dense et des couvre-chaussures déperlants coupent le refroidissement éolien. Une fine sous-casque protège les oreilles sans compromettre le port du casque ni l’aération. Les lunettes à verres photochromiques, ou une teinte claire à contraste élevé, aident à lire le relief dans les alternances de lumière.

Technique de pilotage et sécurité quand on roule en gravel en automne

Le pilotage d’automne consiste à lisser ses trajectoires et à réévaluer ses appuis. Le sol communique en permanence ; écouter ces signaux permet d’anticiper, d’économiser de l’énergie et de réduire les risques de glissade.

Traction sur feuilles, pavés forestiers et single humide

Les feuilles mortes cachent souvent des ruptures de pente et de petites branches. Garder la chaîne en légère tension, arrondir les trajectoires et retarder le point de mise sur l’angle préservent la motricité. Sur pavés forestiers ou chemin caladé, un appui plus vertical du vélo et une ligne « large » réduisent les décrochements latéraux. Dans les singles humides, mieux vaut privilégier la bande de terre compacte, même étroite, plutôt que l’amas de feuilles sur les bords. La position du buste légèrement avancée, avec coudes souples, maintient le grip de la roue avant tout en laissant la roue arrière travailler.

Descente, freinage et lecture du terrain gras

Dans les descentes d’automne, freiner tôt et relâcher avant d’entrer en courbe stabilise le vélo. Le dosage réparti entre l’avant et l’arrière doit s’adapter à l’adhérence ressentie ; sur sol très gras, l’arrière participe davantage afin d’éviter le « plantage » de l’avant. Les racines humides se franchissent idéalement à faible angle, avec une charge brève mais nette sur l’avant pour alléger l’arrière, puis un relâché rapide. La lecture du terrain gagne à se faire loin devant : repérer les zones mates (souvent plus adhérentes) et éviter les luisances continues (plus glissantes) limite les mauvaises surprises.

Orientation, traces GPX et éthique de la nature à l’automne

Les journées plus courtes et les conditions changeantes invitent à planifier des boucles modulaires. Prévoir des échappatoires permet d’abréger en cas de pluie persistante ou de pépin mécanique. Une trace GPX soignée, testée sur cartographie satellite pour vérifier l’accessibilité des chemins, fait gagner du temps et évite les impasses.

La présence de zones de chasse selon les régions implique de se renseigner localement sur les jours et horaires, et d’opter pour des secteurs moins fréquentés aux périodes sensibles. Traverser respectueusement les zones humides et rester sur les chemins évite les ornières supplémentaires et protège la faune en période de transition.

Rouler dans la nature en automne, c’est aussi veiller à l’impact sonore et visuel : signaler sa présence calmement, réduire la vitesse à l’approche d’autres usagers, et refermer soigneusement toute barrière franchie. La qualité de relation aux marcheurs, cavaliers et chasseurs fait partie de l’équation sécurité et contribue à l’acceptation du gravel sur les territoires.

Hydratation, énergie et gestion thermique en gravel à l’automne

La sensation de soif s’émousse dans l’air frais, mais les besoins hydriques restent présents du fait de l’effort et des couches de vêtements. Boire régulièrement en petites gorgées évite le refroidissement interne lié à une ingestion trop massive et tardive. En alimentation, privilégier des formats faciles à mastiquer dans le froid permet de maintenir l’apport énergétique sans s’arrêter longtemps. Les pauses s’organisent de préférence à l’abri du vent, avec une couche supplémentaire rapidement enfilée pour ne pas perdre la chaleur accumulée en montée.

La gestion thermique consiste à anticiper. Ouvrir les aérations avant la pente soutenue et refermer avant la descente empêche l’humidité de condenser sous la veste. Un léger surcroît d’apport calorique peut être utile lors des sorties plus longues, car l’organisme dépense pour produire de la chaleur en plus de l’effort mécanique.

Entretien post-sortie et préparation du matériel

Une routine d’entretien simple et régulière prolonge la saison et limite les pannes. Un rinçage doux retire boue et poussière sans chasser les graisses des roulements. Un dégraissant appliqué sur la transmission, suivi d’un séchage complet et d’une lubrification adaptée, garde une chaîne silencieuse et efficace. Un contrôle visuel des flancs de pneus, des gaines, des plaquettes et de l’état des jantes ou des disques détecte les usures accélérées par les abrasifs automnaux. La pression des pneus se vérifie à froid avant chaque sortie, car les écarts de température influencent la mesure et le ressenti sur les premiers kilomètres.

Le textile mérite aussi une attention particulière. Rincer rapidement les vêtements avec des produits adaptés aux membranes protège leur pouvoir déperlant et leur respirabilité. Les lunettes se nettoient avec des solutions non agressives pour préserver les traitements hydrophobes, précieux sous bruine.

Entraînement et planification : tirer parti des lumières dorées pour construire l’endurance

L’automne offre un terrain propice au travail d’endurance fondamentale, avec des températures qui facilitent les efforts prolongés en aisance respiratoire. Des sorties régulières en zone d’effort modéré consolidant l’endurance permettent de préparer l’hiver et d’arriver au printemps avec un socle solide. Les séances de force sous-cadence, sur pistes forestières à faible pente, renforcent la mobilité de la cheville et la stabilité du tronc, utiles lorsque le grip devient incertain. Les variations de terrain, intrinsèques au gravel, servent de balises naturelles : montées en travail de force contrôlé, plateaux roulants pour le relâché technique, descentes pour la position et le regard.

La planification doit intégrer la lumière du jour. Partir tôt pour profiter des couleurs du matin, ou viser la fin d’après-midi pour capter les teintes dorées, impose un temps tampon pour le retour. Optimiser l’éclairage et garder une batterie de secours évitent d’écourter une session qui se déroule bien. Quand la météo tourne, une boucle en « huit » autour d’un point de repli permet d’écourter sans renoncer à la qualité du volume prévu.

Photographie, capteurs et souvenirs des sorties sous lumières dorées

L’automne est une leçon de composition en mouvement. La lumière rasante met en relief les textures : écorces, tapis de feuilles, brume au ras du sol. Fixer ces moments sans perturber le rythme de la sortie demande une organisation minimale : capteur d’action stabilisé ou smartphone accessible, nettoyage rapide de l’optique, arrêt bref sur un point haut. Les moments de transition — lisière de forêt, pont sur un ruisseau, clairière — offrent des angles où le vélo, le relief et la lumière racontent la même histoire.

Au-delà de l’image, la donnée renforce la compréhension de l’effort. L’analyse de la puissance et de la fréquence cardiaque, mise en regard des conditions (température, vent, type de sol), aide à calibrer les pressions de pneus, la sélection de braquets et le choix vestimentaire lors des sorties suivantes. Cette boucle d’apprentissage continue fait progresser le cycliste autant que l’entraînement formel.

Erreurs fréquentes à éviter en Gravel à l’automne

Partir avec des pressions d’été sur sol froid et hétérogène réduit d’emblée la marge de sécurité et la motricité, surtout dans les zones couvertes de feuilles. Sous-estimer la lumière du jour accroît le stress en fin de sortie et pousse à des décisions hâtives sur le choix des trajectoires. Négliger de relubrifier après une sortie humide accélère l’usure silencieuse de la transmission. Enfin, freiner tard et fort en entrée de virage sur tapis de feuilles compromet le grip de l’avant ; mieux vaut établir un freinage anticipé et progressif, puis relancer en appui tranquille.

Plaisir du Gravel en automne !

L’automne récompense la préparation. Ajuster les pneus et les pressions, soigner la transmission et les freins, maîtriser l’éclairage et adopter une stratégie de couches optimisée transforment la saison en terrain de jeu sûr et inspirant. Le pilotage s’affine en douceur, l’endurance se construit sans surchauffe, et la routine d’entretien garantit la fiabilité quand les chemins se font exigeants. En résumé, rouler en gravel en automne : plaisir, nature et lumières dorées, c’est conjuguer esthétique et efficacité ; avec quelques choix techniques bien posés, chaque sortie devient une parenthèse lumineuse et maîtrisée.

Shooting photos réalisé à La Molière, Autrans, Vercors. Photographe : Léo Carminati, crédits https://www.autrans-location.com

FAQ – Rouler en Gravel en automne : plaisir, nature et lumières dorées

Quelle pression de pneus adopter pour le gravel en automne ?

Il est pertinent de baisser la pression d’environ 0,2 à 0,5 bar par rapport à l’été, en tenant compte de votre poids, de la section des pneus et du terrain ciblé.

Quel éclairage choisir pour les sorties au crépuscule ?

Un éclairage avant avec faisceau large de l’ordre de 500 à 800 lumens convient aux chemins non éclairés, complété par un feu arrière constant et visible.

Quels pneus privilégier sur feuilles et terrains humides ?

Des pneus plus volumineux à carcasse souple avec crampons intermédiaires offrent un bon compromis entre rendement, motricité et freinage sur sols froids et couverts.

Comment s’habiller pour gérer les variations de température ?

Adoptez un système de couches : base respirante, isolation légère et veste coupe-vent déperlante, avec gilet et accessoires (gants, couvre-chaussures) en renfort.

Quelle routine d’entretien après une sortie humide ?

Rincez délicatement, dégraissez et séchez la transmission, relubrifié avec un lubrifiant adapté à l’humidité, et contrôlez plaquettes, disques et flancs de pneus.